孤高の左腕、魂の12球 「もう一人の自分」覚醒

カクテル光線に照らされた甲子園のマウンドで、孤高の左腕がほえた。全て直球勝負で3者連続三振。強い精神力が疲労困憊(こんぱい)の肉体を超えた。左拳を握る背番号1を「ウォォォー」という地鳴りのような大歓声が包み込む。その瞬間、聖地が揺れた。

2013年8月10日、第95回全国高校野球選手権1回戦の仙台育英(宮城)戦。あの夏、浦和学院の2年生エース小島和哉が演じた「魂の12球」は今でも語りぐさになっている。

この年の選抜大会、浦和学院の抜群の制球力を誇る小島と山根佑太、高田涼太を中心とした強力打線が躍動し、悲願の初優勝。埼玉県勢としては大宮工以来、45年ぶり2度目の全国制覇に輝いた。

そして、春夏連覇の偉業を目指し、戻ってきた甲子園。小島は埼玉大会準々決勝で史上3人目の完全試合を達成するなど、さらに実績を積み上げていた。絶対的エースへの期待は大きく、県勢初優勝も現実味を帯びていた。

そのためにも大事な初戦。注目カードを観戦しようと、第4試合にもかかわらず、甲子園は4万2千人の観衆で膨れ上がり、午後4時35分にプレーボール。

まさかの乱調

だが、小島の心中は不安で支配されていた。状態が万全とは程遠かったからだ。埼玉大会で接戦が多かったため、計50回も投げた代償は大きかった。左肩の疲労は抜けず、フォームも乱れた。監督の森士が試合前日まで二人三脚で指導していたほどだった。

悪い予感は当たる。一回、山根の二塁打で先制したが、その裏、8球連続ボールや三つの押し出しを含む5四死球と3安打で6失点。選抜大会以降、2失点以上したことのなかった左腕のまさかの乱調。小島は「森先生は信じて送り出してくれた。でも、それまでが順調だったので、悪かった時にどうすればいいのか、自分の中に引き出しがありませんでした」と振り返る。

それでもチームには「頼れる3年生」(小島)がいた。「あんな乱調は初めて。みんな奮起した」と主将の山根。チーム唯一の2年生エースの不調に上級生が燃えた。三回、7安打を畳み掛け8点を奪い試合をひっくり返した。四回も加点して10-6。

だが小島の肉体は限界に近づいていた。左肩の違和感は消えたが、疲れが下半身に出始める。五回と六回の投球練習時に左太もも裏がつりかけた。六回に4安打に2失策が絡み、10-10の同点とされた。

迎えた八回裏、安打、四球、死球で無死満塁という絶体絶命のピンチを招く。軸足の左脚がつる寸前だった背番号1の心は折れかかっていた。「左脚はきついし、どう考えても点は取られる。マウンドに立ちたくない」

8回満塁、3者連続三振

劇場の幕開け

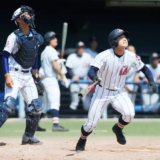

仙台育英戦の8回、力投するエース小島=2013年8月10日、甲子園

ところが、女房役の西川元気のサインをのぞき込み、いざセットに入ると、「ふと周りの景色が変わって、スイッチが入った」。既に時間は夜の7時をすぎ、ナイター照明がマウンド上の左腕をまぶしく照らし出していた。

「いける」―。圧巻の“小島劇場”が幕を開けた。

無死満塁のピンチで、迎える打者は仙台育英の主砲、4番上林誠知(現ソフトバンク=さいたま市出身)。逃げだしたくなるような場面だが、小島は真っ向勝負を挑む。

初球の139キロはファウル。「もっといい球を投げられるぞ」。マウンドの自分を、もう一人の自分が鼓舞する不思議な感覚の中、4球目。空振り三振。「まだいける、まだいける」。5番打者も4球目に空振り三振に仕留める。

1球ごとに大きくなっていく拍手と歓声。ざわつきも交錯する異様な雰囲気の甲子園が、背番号1の背中を押す。「絶対に打たれない」。6番打者も4球目、みたび空を切らせ、3者連続三振。

渾身の12球、しかも全球ストレート。あの時間、衆目はマウンド上の左腕にくぎ付けとなり、そして感動で震えた。

小島は、万雷の拍手に迎えられ、「どうだ」と言わんばかりに気合の入った表情で三塁ベンチへ引き揚げた。

こいつ「すげぇー」

「小島と心中するしかなかった」と覚悟を決めた森。「小島で打たれたら仕方ない」(山根)と、同じ思いで見守った3年生たち。「魂の12球」をミットで受けた西川は「あの時の小島は、ギアが上がったのとエースのプライドを感じた。3人目を三振に打ち取った時、興奮でミットを2~3秒動かせなかったのはよく覚えてます」と力を込める。

小島が投じた直球12球のうち、最速は139キロだったが、球速はそれ以上に感じた。センターでエースの勇姿を見守った山根は「相手の4番を三振に取ってから、一気に甲子園の雰囲気が変わった。打たれる気配も飛んでくる気配もなかった。『ゾーンに入る』というのはあのような状態のことなのでしょう。こいつ、やっぱり『すげぇー』と思いました」と述懐する。

小島にとって、投げていた時の感情も含めて、この試合で唯一はっきり記憶に残っているのが、この場面という。左肩や左脚を気にしながらの戦いだったが、「あのシーンの3人だけは、しっかり対峙できました」。5年たった今でも胸を張る。

誇りと感謝の182球

しかし…。もう余力はなかった。九回、2人目に初球を投じた際に左脚は完全につった。手当てを受けて続投したが2死後、左前に運ばれて交代を告げられた。182球目だった。

唯一の反抗

仙台育英にサヨナラ負けし「すみませんでした」と涙ながらに謝る小島(左)に「泣くな。よく頑張った」と言葉を掛ける森監督

この時、小島はマウンド上でベンチの森に向けて、首を横に振った。「試合を壊しておいて、のうのうと代われない。代わりたくない」

当時の心情について「エースの意地なのか、わがままなのか。3年間で唯一の“反抗”です」と回想した後、「森先生には練習の時から常に『先発完投。最後までマウンドを譲らずに、一人で投げるんだ』と言われてきました」。満身創痍の2年生左腕を突き動かしていたのは、まさに名門の1番を背負うエースの責任と誇りだったのだろう。

それともう一つ、理由がある。「初回の6失点は最低。でも自分が情けないピッチングをしても取り返してくれた。いつも助けてもらってばかり。なのに点を守れなくて。3年生には『おまえのことを助けてあげられなくて、ごめん』と言われました。十分、助けてくれたのに…」

時に厳しく、時に優しく支えてくれた3年生に対して、あふれた感謝の気持ち。だからこそ、最後までマウンドに立ち続けたかった。

激闘の先に

九回途中でベンチに戻ると申し訳なくて、自然と涙があふれ出た。エースがマウンドを降りた後、チームはサヨナラ打を許し、2時間59分の激闘に幕が下りた。

小島は左肩のアイシングと左脚の治療をしながら、ベンチ裏のテレビモニター越しで敗戦の瞬間を見ていた。肩と脚のケアが間に合わずに、最後の整列にも、浦学アルプスへのあいさつにも行けず、「あっという間に終わっちゃったな」。森の肩で泣いた。

あの夏、あの瞬間、なぜあんな快投ができたのか、小島は今でも言葉で根拠のある説明はできない。ただ、これだけは言える。「あの敗戦があったからこそ、今がある」

あの敗戦、今の原動力 小島和哉(早大)

5年前の仙台育英戦を振り返り、今の思いを語る早大の小島和哉=4月、西東京市東伏見の早大野球部安部寮

小島は今、早大野球部(東京六大学リーグ)の4年生。エースとして大学野球の聖地・神宮のマウンドに立ち、投手ながら主将の重責も担う。背番号10がその証しだ。

あれから5年。仙台育英戦の結果を自身の中で、どのように消化したのか。「プレーボールの瞬間に戻りたい?」と尋ねると、30秒ぐらい考えてから「五分五分ですかね」という答えが返ってきた。

半分はもちろん、「当時の3年生へ恩返しがしたい」。小島らしい納得の回答だ。

もう半分は「大学野球をやってきて、あの試合から学べたことが多かった。だから、戻らなくてもいいかもしれない」という。最も勉強になったことは、「調子がいい時は何をしてもうまくいく。悪い時にどうすればいいかを考えるようになって、駄目な部分の修正を意識するようになった」と今は自信を持って言える。

以前、六大学オールスターで柳裕也(明大、現中日)に、「いかに試合を壊さないかが大事」と言われた言葉を心に留めている。最悪なケース、無死満塁を想定して3、4、5番を迎えた時に「こういう風な球種やコースで入ろう」とか、寮の部屋で思いを巡らせていることもあるという。5年前の夏にはなかった“引き出し”を増やしている。

それは投球の幅にもつながる。高校時代と球速も変わってないし、球種も増えたわけではないが攻め方だったり、考え方だったり、本人は「枝が増えた」と表現した。

主将として「チームの目標は日本一。個人的には、自分が投げる試合は落とさないこと」と頼もしい。あの試合だけではなく、高校3年の夏には埼玉大会3回戦で敗れた。選抜優勝の喜びよりも、味わった幾多の悔しさを原動力に一歩一歩、前に進んでいる。

小島和哉(おじま・かずや)

早大野球部4年で主将を務める。プロ注目左腕。浦和学院高では2年春にエースとしてチームを初の全国制覇に導く。早大入学後は1年春からマウンドに上がり、全日本大学選手権では日本一に大きく貢献。リーグ戦は7シーズンで通算17勝10敗、防御率2・60(5月21日現在)。主な持ち球は最速145キロの直球、スライダー、カットボール、チェンジアップ、カーブ。177センチ、81キロ。鴻巣市出身、21歳。

心に残る“強気”の言葉

「小島はみんなにかわいがられるタイプで、いじりやすい(笑)。本当に頼りになりましたね」と当時の山根主将。それは3年間、取材で接した記者にとっても同じ思い。彼は誰からも愛されたエースで、“特別な存在”だった。

彼が1年夏、2年春、2年夏、主将として前年の選抜優勝旗を返還しに行った3年春を含めれば4度、担当記者として甲子園に取材で同行させてもらった。勝っても負けても絵になる男だった。

2年春に甲子園で優勝した時は誇らしく、3年夏の埼玉大会前には選抜優勝投手が挑む最後の夏「ラストプレーボール 浦和学院・小島和哉」という連載記事を3回に分けて掲載した。歓喜、苦悩…。当時の取材ノートは彼の思いであふれている。

その中で最も印象的で、今でも鮮明に覚えているのが、仙台育英戦前日の彼の言葉。伊丹スポーツセンターでの練習後、翌日の初戦に向けた意気込みを聞いた時だった。

「不安はないです。任せておいてください。石井さん、(自分が抑えて勝ったという)新聞を作っちゃっておいていいですよ」

大それたことは絶対に言わなかったエースの“ビッグマウス”を聞いたのは、後にも先にも、この一回きり。その時は「珍しいな」ぐらいしか思わなかったが、どこか違和感があった。

翌日の試合。いつも通り、抑えてくれると信じていた。しかし、見たこともない背番号1の姿だった。まるで悪い夢でも見ているかのような。こちらも傷心の中、記事を書き上げ、帰りの阪神電車に乗っている時、「あの強気な言葉は、調子の悪い自分自身を包み隠す、不安の裏返しだったんだ」と気付いた。

4月下旬、西東京市東伏見にある早大野球部安部寮に彼を訪ねた。早いもので、もう最終学年になる。昨年11月、同期の98%の票を得て主将に就任。大学日本一に向けて、試行錯誤しながらも自身を磨きチームを引っ張っている。

あの発言の真意を知りたくて、仙台育英戦前日の一幕について話題を振ると「そんなこと言ってましたか(笑)。きっと、不安を隠そうとしていたんでしょうね。心の底から『任せてください』って言えたら、一人前ですね」。

体つきもたくましくなった。それでも、高校時代から変わらない優しい笑顔と野球に対するひたむきな姿に懐かしさを感じるとともに、「やっぱり応援したくなる選手だな」と改めて思った。

(埼玉新聞)